„Davidsohn, John“ weiterlesen

Stolpersteine in Osterholz-Scharmbeck

Stolpersteine (siehe auch www.stolpersteine.eu und Wikipedia-Artikel „Stolpersteine“) suchte man in Osterholz-Scharmbeck bislang vergebens. Die 10 x 10 x 10 cm großen Steine mit Gedenktafeln aus Messing sind seit den 1990er-Jahren in mittlerweile über 1.200 Orten Deutschlands und 20 Ländern Europas meist in Gehwege eingelassen und sollen am jeweils letzten selbstgewählten Wohnort an die Opfer der NS-Zeit erinnern. Das Projekt wurde von dem Kölner Künstler Gunter Demning ins Leben gerufen.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“ (Gunter Demnig)

Davidsohn, Ernst

Ernst wurde am 27. Juli 1891 als Sohn von Eduard Davidsohn und dessen Frau Ottilie geboren. Sein Cousin Johan Davidsohn wurde bereits im November 1934 als 30-jähriger Referendar von 40-50 Männern zusammengeschlagen, in „Schutzhaft“ genommen und nach Berlin gebracht, nachdem er mehrere Flugblätter, die zum Boykott jüdischer Geschäfte aufriefen, entfernt hatte.

Dem seit 1933 von den Nationalsozialisten organisierten, u. a. mit Plakaten und uniformierten Wachen vor den Geschäften durchgesetzten Boykott jüdischer Geschäfte hielt das Unternehmen zunächst stand, erst das völlige Verbot jüdischer Geschäftstätigkeit führte 1938 zur Geschäftsaufgabe. Geschäft und Immobilie Bekleidungshaus wurde von Heinrich von Seggern übernommen.

Nach der sog. Reichspogromnacht (9./10. November 1938), in deren Verlauf SA-Männer nach der vereitelten Brandstiftung an der ehemaligen Synagoge in die Wohnungen ansässiger Juden eindrangen und u. a. Ernsts Cousine Ilse (geb. 1906) schwer verletzten, wurden Ernst und sein Cousin Johan in „Schutzhaft“ genommen.

Ebenfalls 1938 musste Ernst in das von seiner Tante Toni und Cousine Ilse sowie zuvor von Johan bewohnte Haus in der Bahnhofstraße 84 ziehen. 1939 mussten die Davidsohns dort die Familie ihres ehemaligen Konkurrenten Alfred Cohen als Mieter aufnehmen, die auf Grund des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden vom 30. April 1939 von der Stadtverwaltung unfreiwillig zum Umzug genötigt wurden. Die Immobilie in der Bahnhofstraße verkaufte Toni im Januar 1941, bevor sie mit Ilse in ein Bremer Judenhaus in der Wiesbadener Straße umzog. (Quelle: Murken)

Ernst wurde am 18. November 1941 mit 569 seiner Leidensgenossen (440 aus Bremen und 130 aus dem Regierungsbezirk Stade) am Bremer Lloydbahnhof zusammengetrieben und über Hamburg, wo weitere 407 Juden aus Hamburg und Umgebung zusteigen mussten, nach Minsk verfrachtet. Dort kam er am 23. November an, sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Er kam entweder bereits im ersten Winter im Ghetto von Minsk oder 1942 im Rahmen der Massentötungen durch Vergasen oder Erschießen ums Leben.

Eintrag im Gedenkbuch beim Bundesarchiv

Davidsohn, Ernst

* 27. Juli 1891 in Osterholz-Scharmbeck

wohnhaft in Osterholz-ScharmbeckDeportation:

ab Hamburg

18. November 1941, Minsk, GhettoTodesdatum:

28. Juli 1942, Minsk, Ghetto

Familie Ratusch

„Familie Ratusch“ weiterlesen

Buch: Jüdische Bürgerinnen und Bürger in Osterholz-Scharmbeck

Schicksale in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945

Eine Dokumentation – 70 Jahre nach Ende des II. Weltkrieges

von Ilse Schröder, Sonja K. Sancken und Horst Böttjer (Stadt Osterholz-Scharmbeck)

54 Seiten, ca. 53 Abbildungen

Hrsg.: Stadt Osterholz-Scharmbeck, November 2015

Über Jahrzehnte gewachsene und mehrfach in Ausstellungen präsentierte Dokumentation zum jüdischen Leben in Osterholz-Scharmbeck vor und während des Nationalsozialismus. Diese Ausgabe wurde am 9.11.2015 im Anschluss an die Gedenkfeier zur Pogromnacht im Rathaus vorgestellt.

Pogromnacht 2015

„Pogromnacht 2015“ weiterlesen

Juden in OHZ

nach der Reichsporgromnacht 1938

„Das meiste Unrecht beginnt im Kleinen – und da lässt es sich mit Mut und Zivilcourage noch bekämpfen.“

Roman Herzog (ehemaliger Bundespräsident) im Mai 1997

Beachtlich sind auch Schicksal und Auftreten Wilhelm Arons, des einzigen „Volljuden“ unserer Stadt, der nach diesen Ereignissen an seinen Heimatort zurückkehrte.

„Juden in OHZ“ weiterlesen

Bahnhofstraße 105

„Bahnhofstraße 105“ weiterlesen

Mahnmal Bahnhofstraße

„Mahnmal Bahnhofstraße“ weiterlesen

75 Jahre Reichspogromnacht

gelesen von Ulrich Marahrens und Volker Müller

Samstag morgen um 10.30 Uhr trafen sich auf Einladung der Stadt etwa 30 Menschen an der Gedenkstätte, die ja bekanntlich auf einem Teil des Grundstückes der ehemaligen Synagoge steht.

Nach der Begrüßung durch den stellv. Bürgermeister wurden die Namen und Adressen der jüdischen Bürgerinnen und Bürger Osterholz-Scharmbecks verlesen, die Opfer des Nazi-Terrors wurden. Die Erinnerung an sie fand mit einer Schweigeminute und vielen Blumen und Steinen auf dem Gedenkstein ihren Ausdruck.

Im Anschluss, nach einem kurzen Fußweg zum Rathaus, eröffnete Sass dort die Ausstellung „Reichspogromnacht – 75 Jahre danach„. Diese erstmals 2002 von Claudia Körber zusammengestellte, 2006 anlässlich der Eröffnung der Gedenkstätte von Horst Böttjer (Stadt Osterholz-Scharmbeck) und Ilse Schröder (Ökumenischen Arbeitskreis 9. November) überarbeitete und jetzt von Sonja Sancken, Ilse Schröder und Horst Böttjer erneut aktualisierte Ausstellung wird dort bis zum 29. November im Foyer gezeigt.

Davidsohn (Familie)

„Davidsohn (Familie)“ weiterlesen

Jewish Community OHZ (engl.)

During the 19th Century, Osterholz and Scharmbeck became significant Jewish strongholds within the Elbe-Weser triangle. At the beginning of the 20th century, members of the community included merchants, doctors, decorated war veterans and even local historians, respected by many in the town. The story of their humiliation, expulsion and almost total annihilation between 1933 and 1945 is a lesson in human weakness, tolerance and moral courage.

most injustice begins on a small scale – which one can combat with courage and conviction

Roman Herzog (former German president) May 1997

A case in point being the fate and conduct of Wilhelm Aron, the only Jew who returned back to his home town after these events.

„Jewish Community OHZ (engl.)“ weiterlesen

Notizen eines jüdischen Schulkindes

Notizen der Erlebnisse eines jüd. Schulkindes während der Nazizeit (zwischen 1932-1934/35)

von Lilly Heidemann

aus der

„Ausstellung anlässlich der Einweihung des jüdischen Mahnmals in Osterholz-Scharmbeck am 9. November 2006“

(2002 gestaltet von Claudia Körber – 2006 überarbeitet und ergänzt von Horst Böttjer und Ilse Schröder)

Heidemann (Familie)

Die Familie Heidemann war über 100 Jahre lang in Osterholz-Scharmbeck ansässig und führte Anfang des 20. Jh. das größte Bekleidungsgeschäft in Osterholz an der Hauptstraße, der heutigen Findorffstraße. Im Nationalsozialismus wurden sie gedemütigt, entrechtet und bis auf wenige Ausnahmen deportiert und in Lagern ermordet.

„Heidemann (Familie)“ weiterlesen

Heidemann, Betty

Betty Heidemann (*6.8.1889) zog im Juli 1940 nach Verden. (Quelle: Murken) Sie wurde am 18. November 1941 mit 569 jüdischen Leidensgenossen von Bremen über Hamburg nach Weißrussland in das Ghetto von Minsk deportiert, ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Quelle: Menkhoff

Den Erinnerungen ihres seinerzeit 15-jährigen Neffen Gottfried Heidemann zur Folge zog Betty ca. 1937 mit ihrem Bruder Iwan und dessen Frau Irma nach Bremen, sie seien 1944 in ein Vernichtungslager nach Polen deportiert worden.

Eintrag im Gedenkbuch beim Bundesarchiv

Heidemann, Betty

* 06. August 1889 in Osterholz-Scharmbeck

wohnhaft in Verden

Deportation: 1941, unbekannter Deportationsort

Heidemann, Grete und Alfred

Alfred Heidemann (1884-1942) und seine Frau Greta („Grete“) Heidemann (geb. Cohn, 1884-1942) waren Anfang des 20. Jh. respektierte Bürger von Osterholz und Mitinhaber des 1851 etablierten größten Osterholzer Bekleidungsgeschäftes S. J. Heidemann in der heutigen Findorffstraße. Während ihre beiden Kinder Lilli (auch „Lilly“, 1920-1999) und Gottfried (1922-2000) noch nach England bzw. Palästina emigrieren konnten, wurden die Eltern im Nationalsozialismus entrechtet und ermordet, .

„Heidemann, Grete und Alfred“ weiterlesen

Ter Berg (Familie)

Die Familie ter Berg war Anfang des 20. Jh. eine angesehene Kaufmannsfamilie in Ritterhude. Ihre dortige Existenz lässt sich bis in das Jahr 1730 zurückverfolgen, die Vorfahren sind aus Groningen in Holland zugewandert. Den Namen ter Berg erhielten sie durch die Heirat von Sophie Simons (geb. 06.04.1858 in Ritterhude) und Hartog ter Berg (geb. 05.05.1856 in Noordbroek, Niederlande; gest. 1921 in Ritterhude).

„Ter Berg (Familie)“ weiterlesen

Jewish graveyard

„Jewish graveyard“ weiterlesen

Davidsohn (family)

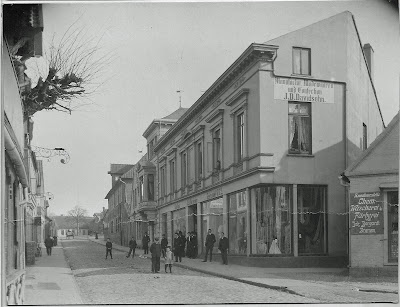

They were highly respected members of the local community and included merchants as well as local politicians. The J. D. Davidsohn store on Poststraße was one of the town’s landmarks for over 160 years. Initially just selling textiles, the shop developed into a department store selling a full assortment of products.

Under Nazi rule, those members of the family that remained in the town were persecuted and deprived of their rights. At least four family members were killed in concentration camps. In many ways their historical contribution to the local community, as well as their terrible fate, is similar to that of the Cohen family (for example Clara and Siegmund Cohen), also members of the local Jewish community and subjects of an impressive book written by one of their descendants (Beer K: Ein Denkmal für Familie Cohen). As far as we are aware, there is no comparable historical documentation regarding the Davidsohn family. Their history can only be described piece meal. This presentation was facilitated by significant contributions from Bob Davidson in the US and Jonathan Strauss from Switzerland, who provided the photographs and, assisted by Klaus-Peter Schulz, gathered lots of information about their ancestors.

„Davidsohn (family)“ weiterlesen

Davidsohn, Toni

Eintrag im Gedenkbuch beim Bundesarchiv

Davidsohn, Toni

geb. Goldschmidt

* 27. Dezember 1877 in Harpstedt

wohnhaft in Osterholz-ScharmbeckDeportation:

ab Hamburg

18. November 1941, Minsk, GhettoTodesdatum:

28. Juli 1942, Minsk, Ghetto