Der Natur- und Waldlehrpfad „Langes Holz“ im Forst Elm wurde 1995 mit Mitteln der Klosterholz-Tombola angelegt. Mitarbeiter des Staatlichen Forstamtes Osterholz sowie eine Projektgruppe des Fachbereiches Biologie der Bremer Universität haben den 2 km langen Lehrpfad mit 20 Stationen und einer Schutzhütte im Auftrag der Revierförsterei Garlstedt geplant und verwirklicht. Unter dem Motto Der Wald ist weit mehr als die Summe seiner Bäume! veranschaulicht er die Lebensformen und Funktionen des Waldes.

Elm

|

| Standort • mehr Fotos … |

Der Forst Elm in der Gemeinde Garlstedt und damit im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck ist ein Mischwald (Elm = altdt. für Ulme) im Nordwesten des Stadtkerns zwischen den Gemeinden Garlstedt und Hülseberg. Hier finden sich eine größere Anzahl von Grabhügeln aus der jüngeren Bronzezeit (ca. 1800 – 700 v. Chr.) und in der Nachbarschaft auch der Fundort der Garlstedter Lure. Seit 1995 lädt im bzw. am Elm der Waldlehrpfad „Langes Holz“ zum infomativen Spaziergang ein.

Nachdem über Jahrzehnte eine Monokultur mit Kiefern bestand, wurde 1987 damit begonnen, den Baumbestand gezielt zu Mischwald mit hohem Laubholzanteil zu verändern. 15 Jahre lang wurden im Langen Holz und der Elm mehr als 100.000 Buchen gepflanzt und 20 ha Wald über Jahre mit über 20 Wildgattern geschützt. 2004 war ein Laubholzanteil von ca. 35 % erreicht, angestrebt werden etwa 65 %.

Hülseberg

1974 in die Stadt Osterholz-Scharmbeck eingemeindete Ortschaft im Norden, angrenzend an den Ort Ohlenstedt. Mit diesem teilt sich Hülseberg die Ohlenstedter Seen, die Grenze verläuft durch den Quell- und den Goldbergsee. Mit einer Fläche von 6.5 km² ist Hülseberg die kleinste Ortschaft der Stadt. Die Grundschule wurde 1990 geschlossen, in dem 1913 erbauten Schulgebäude ist heute das Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Einwohnerzahl 414 (Stand August 2008, 330 im Jahr 1974). Quelle: Osterholzer Kreisblatt 23.8.2008

Lampionade

|

| Brennw. 18 mm (~32 mm für KB-Format), 25 s, Blende 11, ISO 200 [Standort] • [mehr Fotos] |

Am 12. November 2007 war Premiere für die Lampionade, eine Stadtmarketingaktion in Osterholz-Scharmbeck. In Anlehnung an den Laternenumzug der Baseler Fasnacht haben die Geschäftsleute der Innenstadt 48 „Lampions im XXL-Format“ gestaltet und gestern im Rahmen eines stimmungsvollen kleinen Festes der Öffentlichkeit vorgestellt.

Im Innenstadtbereich verteilt haben die mannsgroßen Laternen bis zum 22. Dezember 2007 bei ihren jeweiligen „Sponsoren“ für Lichtstimmung in den Abendstunden gesorgt. Initiator der Aktion war wie bei der Bullenparade und den Windspielen wieder einmal Paul Mahrt.

Fahrzeugwerke Fritz Drettmann

Nach dem Konkurs der Frerichswerke während der Weltwirtschaftskrise 1931 standen die Werkshallen am Bahnhof Osterholz-Scharmbeck (auch als „alte FAUN-Werke“ bekannt) leer. Grundstück und die Fabrikgebäude waren zunächst im Besitz der Stadt und wurden dann von den Drettmann-Werken übenommen.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden auf Hochtouren Drehkreuze für die 8.8-cm-Flakgeschütze der Wehrmacht hergestellt, während des Krieges sollen bis zu 500 überwiegend russische Zwangsarbeiter im Werk eingesetzt worden sein.

Nach dem Krieg erhielt das Werk von der US-amerikanischen Property Control recht rasch eine Genehmigung zur Produktion von Lkw-Anhängern. Später wurden Lastkraftwagen produziert und ein Einstieg in den Schiffbau versucht. Unter anderen stammten die ersten Möbelwagen der Fa. Meyerhoff (damals Bahnhofstr. 37) aus dem Hause Drettmann. Ende der 1950er-Jahre jedoch geriet die Firma in finanzielle Schwierigkeiten, was auf ein zu langes Festhalten an der manuellen Fertigung und ausbleibende Anpassung an industrielle Produktionsverfahren zurückgeführt wird. 1959 wurde das hiesige Werk stillgelegt, Anfang der 1960er-Jahre stellte das nach Bremen-Burg umgezogene Unternehmen die Produktion ganz ein.

Quelle: J. Wilke: Nach dem Krieg wurden Maschinen ausgebuddelt. Osterholzer Kreisblatt 27.10.2007

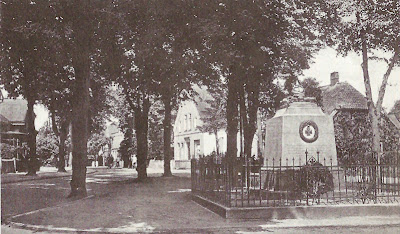

Denkmal

|

| ca. 1910 (aus: J. Meyer-Korte: Osterholz-Scharmbeck in alten Ansichten Band 2) |

|

| 2007 |

Am Denkmal …, vom Denkmal … ; was für alte Scharmbecker eine Selbstverständlichkeit ist, wird vielen Zugereisten zunächst schwer verständlich sein: von welchem Denkmal ist hier die Rede?

Das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges, im Jahr 1872 und damit zehn Jahre nach Eröffnung von Eisenbahnstrecke und Bahnhof auf damals noch fast völlig freiem Feld zwischen den Flecken Osterholz und Scharmbeck erbaut, markierte 110 Jahre lang einen der markantesten Knotenpunkte der späteren Stadt Osterholz-Scharmbeck. 16 Jahre später kündete der Neubau der Zigarrenfabrik Zülch hier vom Aufschwung der örtlichen Tabakindustrie, weitere drei Jahre später entstand gegenüber das Armenhaus (heute Rathaus).

Heute ist das Denkmal fast unscheinbar in den Hintergrund gerückt. 1982 musste es der geänderten Verkehrsführung im Zuge des Neubaus der Eisenbahnunterführung weichen und ist ca. 20 m nach Norden an den Kreuzungsrand versetzt worden. Ob dieses keineswegs untypische Beispiel städteplanerischen Ideenreichtums der 1970er- und 1980er-Jahre dem Gesamteindruck der Kreuzung unmittelbar vor unserem Rathaus zum Vorteil gereicht hat, mag jeder selbst entscheiden.

Bahnhofstr. 95

|

| Kreuzung Bahnhofstr./Lange Straße 1930 … (aus: W. Schubert u.a.: Osterholz-Scharmbeck in alten Ansichten, rechts im Bild Bahnhofstraße Nr. 95) |

|

| … und 2007 (links im Bild Bahnhofstraße Nr. 76) |

Vor 1934 Bahnhofstr. 309

1905 richtete Schlossermeister Johann Georg Arfmann hier seine Werkstatt ein. 1921 eröffnete Gotthold Schilling ein Fischgeschäft. 1922 machte sich der Hutmacher J. Klibanow im Haus von G. Schilling mit einer Hutfabrik und Umpresserei „Hansa“ selbständig. Arfmann wurde 1927 für die Bürgerliche Einheitsliste zum Wortführer des neuen Magistrats von Osterholz-Scharmbeck gewählt. Im selben Jahr eröffnet Dr. Wilhelm Magerhans seine Anwaltskanzlei in dessen Haus. Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1, S. 254 …

1938 bezog Zahnarzt Jürgen Schneider seine Praxis im Arfmann’schen Haus. 1947 eröffnete Rechtsanwalt Dr. Heinrich Deyerling seine Kanzlei. 1986 starb der Landwirt Hinrich Schnibbe im Alter von 54 Jahren. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

Auf der Postkarte von 1935 ist im Vordergrund -damals vor dem Schnibbenschen Hof gelegen- einer der etwa zwölf öffentlichen Brunnen zu erkennen, der erst mit der Fertigstellung der öffentlichen Wasserleitung überflüssig wurde. Der große Baum links auf der Aufnahme von 2007 ist die nach der Baumfällaktion im Jahre 1954 einzig übriggebliebene Linde an der Bahnhofstraße.

1991-heute: Sanitätshaus Tolle (erweitert 1996). Heute außerdem Beratungsstelle der BHW Bausparkasse AG.

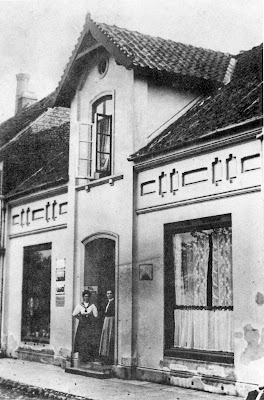

Bahnhofstraße 113

|

| Aufn. um 1900 v. G.Seedorf aus: H. Siewert Rund um den Scharmbecker Marktplatz – damals. Verl. H. Saade, 1983 |

|

| Aufn. 2007 |

Früher Bahnhofstr. 9

1896 eröffnete Friedrich Wilhelm Weberling neben seinem Eisen-, Kurz und Kolonialwarengeschäft ein Putzgeschäft. 1948 eröffnete Cord Lankenau ein Beerdigungs-Institut. (Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band I+II)

Später entstand hier eine Arztpraxis. Auf dem alten Foto im Hintergrund vermutlich ein Schornstein der Lohgerberei auf dem Grundstück Dewitz am Bach. Quelle: H. Siewert Rund um den Scharmbecker Marktplatz – damals. Verl. H. Saade, 1983. S. 30.

Bahnhofstr. 33

Das ehemalige Bahnhofshotel, heute Gaststätte Rumpelstilzchen (Tel. 04791 – 4454) in einem geschichtsträchtigen Gebäude direkt am Bahnhof (früher Korenweg und Bahnhofstr. 353).

„Bahnhofstr. 33“ weiterlesen

Bahnhofstraße 121

|

| Bahnhofstr. 121 um 1910 von K.-H. Schröder, aus: H. Siewert Rund um den Scharmbecker Marktplatz – damals |

An der heutigen Ecke Bahnhofstr./Loger Str. stand bis 1994 ein aus dem 15. Jahrhundert stammender Hof, einer der acht alten Vollhöfe Scharmbecks. Der Grabstein des ersten urkundlich erwähnten Besitzers Johann Hinrich Kloppenburg oder Kloppenborg (*1724 †1788) steht bis heute an der Südwand der Willehadi-Kirche. 1788-1838 folgte sein Sohn Daniel, 1838-1864 dessen Sohn Hinrich Kloppenburg, 1864-1875 dann dessen Schwiegersohn Claus Steffens. Als dieser 1875 auch den väterlichen Hof (Baustr. 9) übernahm, veräußerte er das Haus an der Bahnhofstraße an den Seiler- und Reepschlägermeister Wilh. Christ. Friedr. Berg. 1892 folgte der Sohn Wilhelm Berg und 1945 dessen Sohn Fritz Berg. Bis zu dessen Tode 1948 wurde hier das Seilerhandwerk ausgeführt, die Witwe Katharina Berg lebte hier bis mindestens 1967.

1973 wurde im Haus die Geschenk-Boutique „Dat is’t“ (Inh. S. Groothedde) eröffnet, 1978 wurde sie von Ute Lüdtke übernommen. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

1994 brannte der Hof vermutlich in Folge einer Brandstiftung ab. Sein letzter Besitzer war der Seilermeister Fritz Berg junior, der mit Anna Ficken aus Scharmbeckstotel verheiratet war.

Heute findet sich an der Ecke ein ca. 1995 von dem Osterholz-Scharmbecker Bauunternehmer Klaus Sewtz im Auftrag der Volksbank erbautes Wohn- und Geschäftshaus mit der Postanschrift Bahnhofstr. 119 (neuere Entwicklung im dortigen Artikel).

Bahnhofstr. 76

|

| Bahnhofstr. 76 (im Bild re.) ca. 1925 (weiterhin in Bildmitte Nr. 78 und li. im Bild Nr. 84) aus: J. Meyer-Korte: Osterholz-Scharmbeck in alten Ansichten Band 2 |

|

| 2007 |

Früher Im Weißen Sande und Bahnhofstr. 14.

1815 nahm Johann Kattenhorn im Landwehrbataillon des Königreichs Hannover (Personalunion mit Großbritannien) an der Schlacht bei Waterloo teil. Das ehemalige Kattenhornsche Gasthaus Am weißen Sande war Mitte des 19. Jh. ein belebter Treffpunkt für viele Reisende. Die damalige Unzufriedenheit mit den Kutschverbindungen nach Bremen motivierte den Landwirt Johann Kattenhorn, 1845 eine regelmäßige Kutschverbindung zwischen Scharmbeck und Bremen einzurichten. Diese Verbindung mit Abfahrt gen Bremen „zur passenden Vormittagsstunde“ und Heimfahrt „gegen Abend“ erfreute sich großer Beliebtheit. Der zunehmende Personenverkehr führte alsbald zum Antrag auf eine Schankkonzession, dem auch entsprochen wurde. Zusätzlich zum Linienverkehr nach Bremen wurden „Individualreisen“ in Landauern angeboten, die insbesondere von Geschäftsreisenden in Anspruch genommen wurden. Ein großer Tag war der 7. August 1862, als König Georg V. vom Schützenverein und den Bewohnern Scharmbecks bei seinem Besuch hier begrüßt wurde. Quelle: J. Segelken Osterholz-Scharmbecker Heimatbuch 1967. Verl. H. Saade, 1967.

1871 wurde Johann Kattenhorn Scharmbecker Schützenkönig. 1898 übernahm sein Sohn Hermann Kattenhorn Hof und Gasthaus. Dessen Witwe Anna führte den Betrieb bis 1931 weiter. 1927 eröffnete August Sbosney im Haus seine Praxis für Massage- und Kneipp-Heilkunde. (Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1, S. 125, 194, 394.)

1991 kam es durch einen Brand zu einem Schaden in Höhe von ca. DM 50.000, 1993 schließlich wurde das Haus abgerissen. 1995 entstand das heutige Wohn- und Geschäftshaus mit Eigentumswohnungen und Tiefgarage. Erstbezieher waren 1995 die Boutique Kai (Inh. E. Heins) und das Spielzeug-Fachgeschäft Kunterbunt (Inh. Heiko Schwark). (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

2007: u. a. Friseur Cut & Color

Bahnhofstr. 37

Bis 1934 Bahnhofstraße 354.

Das nur einen Steinwurf westlich des Bahnhofs gelegene Grundstück erzählt beim genaueren Hinsehen eine Vielzahl von Geschichten, die eine ganze Menge über Osterholz-Scharmbeck im Wandel dieser Zeit erkennen lassen.

Von 1893 bis 1898 betrieb hier Johannes Ehlen (Fa. H. J. Ehlen) ein Manufaktur-, Kurz- und Weißwarengeschäft, welches am 1. Oktober 1898 von Siegmund Cohen übernommen wurde. 1901 kaufte Cohen von Georg Meyer (Bahnhofshotel) ein von Hr. Wittig bewohntes Haus für 12.500 Mark. Nach dem Abriss durch Fa. Torbohm sollte ein geräumiges Mode- und Bekleidungshaus entstehen. Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1, S. 183, 194, 214

1932 wurde das Haus auf seinen Sohn Erich übertragen, der etwa 1933 nach Johannesburg in Südafrika emigrierte. Am 6. Oktober 1934 ging das Geschäft nach Konkurs und Zwangsversteigerung an den Polsterer und Dekorateur Wilhelm Meyerhoff. Quelle: K. Beer Ein Denkmal für Familie Cohen die in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen gelebt hat. Verl. H. Saade, 2001.

Meyerhoff war zuvor in der Neuen Straße ansässig, 1943 fiel er in Russland. Das Geschäft in der Bahnhofstraße führten seine Witwe Käthe und nach deren Tod 1952 seine Tochter Inge Küster mit ihrem Mann Herbert Küster fort. Quelle: J. Segelken Osterholz-Scharmbecker Heimatbuch 1967. Verl. H. Saade, 1967. Nach dem Krieg stellte Erich Cohen einen Antrag auf Rückerstattung der Immobilie, den er 1951 zurückzog. Quelle: K. Beer Ein Denkmal für Familie Cohen die in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen gelebt hat. Verl. H. Saade, 2001. Nach vorübergehender Beschlagnahmung durch die Besatzungsmächte eröffnete Käthe Meyerhoff das Möbelhaus 1948 wieder. 1960 wurde mit einem Neubau am Stammhaus (ca. 1.000 m²) und einer Neugestaltung des ehemaligen Lagerhauses am Klosterkamp (zusätzlich ca. 750 m²) noch einmal deutlich erweitert. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

1967 war die Fa. Meyerhoff nach zahlreichen Erweiterungen mit 140 Mitarbeitern, ca. 10.000 qm Betriebsfläche, Ausstellungsräumen am Klosterkamp und einem „riesigen Zentrallager in Buschhausen eines der größten Einzelhandelsunternehmen im nordwestdeutschen Raum“. Quelle: J. Segelken Osterholz-Scharmbecker Heimatbuch 1967. Verl. H. Saade, 1967. Später gaben sie den Sitz in der Bahnhofstr. auf und zogen ganz nach Buschhausen zum Hördorfer Weg. (Möbelhaus Käthe MEYERHOFF KG).

1981 eröffnete hier noch in der 1. Etage „Birgit’s Kinder-Shop“ (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009), am 9. Mai jedoch wurde das mittlerweile leer stehende Haus von Jugendlichen besetzt. Nach ergebnislosen Verhandlungen erfolgte eine Räumung durch die Polizei. Die Hausbesetzung soll nachträglich von der Besitzerin des Möbelhauses Inge Küster genehmigt worden sein. Quelle: Wikipedia Ein Ergebnis der Hausbesetzungen im Jahr 1981 (Hinter der Wurth 3 und Bahnhofstr. 37) war die Gründung des Vereins Kulturzentrum Osterholz e. V. als Träger des Kulturzentrums im Kleinbahnhof. Lt. Stadtchronik wurden hier 1982 das von Jugendlichen gewünschte Kulturzentrum und der Naturwarenladen „Naturalis“ eröffnet. 1990 wurde das Nachbarhaus besetzt und nach 10 Tagen freiwillig geräumt. Kurz darauf wurden die Gebäude Bahnhofstr. 37, 39 und das dahinter gelegene Lager- und Verwaltungsgebäude abgerissen. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

2007: Apotheke am Bahnhof, Grillimbiss und Baguetterie (Inh. Werner Niebank), Anwaltskanzlei Kieber & Bräuler, Arztpraxis S. Grundmann (Internistin – hausärztliche Versorgung) und Dr. H. Seidel (Allgemeinmedizin).

Kreiskrankenhaus

„Kreiskrankenhaus“ weiterlesen

Bahnhofstr. 63

|

| Zigarrenfabrik Zülch & Nitzsche Richtfest ca. 1888 |

Früher Bahnhofstr. 348

Die Blütezeit der Osterholz-Scharmbecker Zigarrenindustrie setzte 1888 u. a. mit der Neugründung der Zigarrenfabrik Zülch & Nitzsche mit 300 (meist in Heimarbeit tätigen) Arbeitern ein. 1897 wurde der Zigarrenfabrikant Hermann Zülch zum Scharmbecker Bürgervorsteher 1. Klasse gewählt. (Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1, 2004)

1923 wurde Dr. jur. Karl Zülch als Schriftführer in den Vorstand der Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck des Bundes der Frontsoldaten e. V. („Stahlhelm“) gewählt. 1925 übernahm er die Anteile des Hermann Roelecke an der Fa. Zülch & Nitzsche und 1927 die Fa. H. Riechers & Co. OHG als Inhaber. Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1, S. 360, 376, 395

1926 erhielt die von der Karlstraße einmündende Straße den Namen Schillerstraße. Im September 1927 wurde das Gebäude dem frisch zusammengelegten Flecken Osterholz-Scharmbeck als neues Rathaus angeboten. Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1

1933 bezog die neu gegründete Abteilung 4/171 „Jürgen Christian Findorff“ des Reichsarbeitsdienstes (RAD) das Gebäude. Das weibliche RAD-Lager wurde 1934 ins Witwenhaus von Gut Sandbeck (Beckstraße 34) verlegt. 1935 richtete sich die Zentrale der NS-Volkswohlfahrt (NSV) mit einer NSV-Schwesternstation ein. Die Männer des RAD zogen 1936 in das neu errichtete Barackenlager neben dem sog. Preußenplatz (Gelände des heutigen Kreishauses). 1940 Inbetriebnahme einer neuen Luftschutzsirene auf dem Dach des Gebäudes der NS-Volkswohlfahrt (NSV), 1943 Wiederöffnung eines NSV-Kindergartens.

1985 eröffnete die Kneipe „le chic“, 1986 die Fahrschule Felske. 1994 eröffnete Wolfgang Modrack ein Planungs- und Consult-Büro. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

Bördestr. 41

Der ehemalige „Philippis Hof“ wurde 1835 erbaut und 2002 durch die Volksbank umfangreich restauriert. Die Hausfassade steht unter Denkmalschutz. Die vor dem Gebäude stehende Eiche (Philippis Eiche) ist etwa 350 Jahre alt und zum Naturdenkmal erklärt worden.

Auf dem Osterholzer Friedhof findet sich das Grab von Margarethe Elisabeth Philippi (geb. Suhr, * 1777, † 1864).

1843 wurde Adolf Philippi (* 11. Januar 1843; † 5. Mai 1918), später angesehener klassischer Philologe und Kunsthistoriker in Gießen, als eines von 6 Kindern von Rechtsanwalt Dr. August Philippi und Louise Kestner geboren. In seiner 1886 im Biographischen Jahrbuch für Altertumskunde veröffentlichten Selbstbiografie notierte er:

Geboren bin ich am 11. Januar 1843 in Osterholz, einem nicht weit von Bremen zwischen Wald und Wiesen reizend gelegenen Marktflecken. Der Ort bot in hannoverschen Zeiten als Sitz mehrer Behörden, Garnison einer Husarenschwadron und Mittelpunkt eines kleinen Verkehrs umwohnender Leute verschiedener Interessen und Stellung mehr Leben und Anregung als manche viel größere altpreußische Stadt. Nach der Annexion im Jahre 1866 beschränkte die sparsamere preußische Verwaltung den menschenreichen Apparat. Auch die blauen Gardehusaren verschwanden. Es entstanden Fabriken, und eine Eisenbahn führte die Menschen, die früher durch den Ort kommen mußten, daran vorüber oder höchstens zu flüchtigem Aufenthalt oder eiligem Geschäfte heran, und verschwunden war das Idyll, und an seiner Stelle liegt jetzt eines der vielen schnell anwachsenden, stadtartigen, bäurischen Industriedörfer, von wo, wer nicht bleiben muß, bald und gern nach der wirklichen Stadt übersiedelt. Mein Vater war Rechtsanwalt und hatte sich eine hübsche, kleine eigene Besitzung geschaffen. Dort wuchs ich auf mit fünf Geschwistern in der glücklichen Mitte zwischen dem Zuwenig und dem Zuviel, die zu der Frage nach der Verteilung der äußeren Güter mich zunächst in ein leidliches Verhältnis setzte. Ich lernte äußeres Gut als Quelle des Wohlseins hinlänglich schätzen, um es als Ziel mit auf die Bahn meines Strebens zu setzen, wenn ich auch nicht erfolgreich dabei war. Aber es hat mir dafür auch nie ungebührlich imponiert, wo es mir bei anderen entgegentrat, und so begann ich mit genügendem Idealismus meinen Lebensweg. Wenn ich an die weite Freiheit meiner ersten Jugend, an meine Beschäftigungen und meine Spiele und meine vielen Beziehungen zu Menschen und Tieren später zurückdachte, als ich unter das Joch der städtischen Kultur eingespannt war, glaubte ich immer in diesen reichen Erinnerungen viel vor anderen vorauszuhaben, und was mir und meinesgleichen fehlte, der Schliff der Stadtknaben, wurde, wenn auch unter unangenehmen Erfahrungen, schließlich doch auch uns zu teil.

Zu solchen Betrachtungen hätte ich nie Anlaß gehabt und äußerlich wäre mir und wahrscheinlich auch meinen Eltern das Leben leichter geworden, wenn wir in einer größeren Stadt gewohnt hätten. So aber kam ich im Alter von 13 Jahren zugleich mit meinem Bruder auf das Gymnasium zu Verden, in die Tertia. Dieser Übergang vom blöden Landfuchs, der den Briefträger in dem damals dort üblichen langen roten Rock für einen General hält, zum Abiturienten, der hinter seinen vornehmen städtischen Kameraden nun nicht mehr zurücksteht, bedeutet für die innere Entwickelung des Menschen unendlich viel mehr als das Griechisch und Latein, das er in den zurückgelegten fünf Jahren gelernt hat. Aber zunächst muß ich doch hiervon reden.

Am 27. September 1926 erwarb die Gemeinde Osterholz „Philippis Hof“ für 25.000 Mark vom Zigarrenfabrikanten Friedrich Schröder.

FAUN

Am 1. Oktober 1969 übernahmen die 1845 gegründeten und seit 1916 unter dem Namen FAUN firmierenden Fahrzeugwerke Ansbach und Nürnberg AG die Werkshallen am Bahnhof Osterholz-Scharmbeck. Am 1. März 2002 zog die Fa. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co KG mit 350 Mitarbeitern in das neue und “weltweit modernste Produktionswerk für Abfallsammelfahrzeuge” im Orstteil Heilshorn. Quelle: FAUN-Webseite

[Standort]

Büssing-Werke

1961 erwarben die Braunschweiger LKW-Bauer Büssing die ehemaligen Frerichs-Werke aus der Konkursmasse der Borgward-Werke und wurden damit der größte LKW-Produzent in Europa. Quelle: Die Büssing Automobilwerke in Braunschweig

1962-68 erwarb die Salzgitter AG die Aktien der Büssing AG. Mit dem Ende des „Wirtschaftswunders“ erlebt Fa. Büssing ab 1963 einen kontinuierlichen Umsatzrückgang. 1965-69 wurde mit der BS-Serie die letzte neue Modellreihe vorgestellt und gefertigt, die ersten Büssing-LKW mit „kantigem“ Führerhaus. 1968 schied die Fam. Büssing endgültig aus dem ehemaligen Familienunternehmen aus, von 1968 bis 1971 wurde die Aktienmehrheit des Unternehmens schrittweise von der Fa. MAN übernommen. Seit 1972 wurden die Fahrzeuge als MAN-Büssing gebaut, aber bereits nur noch als „Marke: MAN“ in den Fahrzeugpapieren geführt. Das Werk in Osterholz-Scharmbeck wurde bereits 1969 an die Faun-Werke verkauft.

[Ehemaliger Standort]

Frerichs & Co

Das ehemalige Fabrikgelände südlich des Bahnhofs, auf dem heute u. a. die Stadthalle steht, hat eine wechselvolle und interessante Geschichte hinter sich.

1864 oder 1865 baute die aus Rönnebeck zugezogene Firma Frerichs & Co unmittelbar am damals neu entstandenen Bahnhof eine Eisengießerei und Maschinenfabrik. 1904 wurde das Werk für den Bau größerer Schiffe erheblich vergrößert. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden überwiegend Schiffe und Schiffsdieselmotoren, während des Krieges hauptsächlich Granaten produziert. Zwischen 1900 und 1929 entstanden hier etwa 50 Heckraddampfer, die vorwiegend auf den großen Flüssen Südamerikas und Afrikas zum Einsatz kamen.

1927 brannte die Eisengießerei ab und wurde wegen finanzieller Probleme nicht wieder aufgebaut. Im Juli 1929 übernahm der Magistrat der Stadt eine Bürgschaft bis zu 300.000 Mark und entsandte Bürgermeister Karl Stephan in den Aufsichtsrat. (Quelle: R. Menkhoff: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Band 1) Die Weltwirtschaftskrise führte schließlich zum Konkurs des Unternehmens, im Juli 1931 wurde der Betrieb eingestellt. Als Hauptgläubiger übernahm die Stadt das Grundstück und die Fabrikgebäude. (Quellen: geschichtsatlas.de: Fahrzeugwerke Fritz Drettmann und J. Meyer-Korte: Osterholz-Scharmbeck in alten Ansichten Band 2, 1990)

[Ehemaliger Standort]

Alte Faun-Werke

Die bewegte Geschichte der nur noch in Teilen erhaltenen „alten Faun-Werke“ am Bahnhof wirft viele Lichter auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region.

Die Geschichte der hier ansässigen Firmen ist in den Firmenartikeln nachzulesen:

- Frerichs & Co (1864 oder 1865 bis 1931)

- Fahrzeugwerke Fritz Drettmann (1931-1959)

- Borgward-Werke (1959-1961)

- Büssing (1961-1969)

- Fahrzeugwerken Ansbach und Nürnberg AG (FAUN) (1. Oktober 1969 bis 1. März 2002)

Im April 2003 fielen die meisten der mittlerweile nur noch als Lager genutzten Hallen einem Feuer zum Opfer. An ihrer Stelle enstand die im November 2005 eingeweihte Stadthalle.

[Standort ]

Kaufhaus Reuter

1927 erwarb Friedrich Walter Reuter in der Rübhofstr. das Kaufhaus Schmonsees und verlegte es im gleichen Jahr in die Bahnhofstr. 26-28. Als Kaufhaus Reuter prägte es fast 80 Jahre das Wirtschaftsleben der Stadt.

1962 wurden eine Lebensmittel- und eine Haushaltswarenabteilung eröffnet. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

Im September 2002 feierte das Kaufhaus noch sein 75-jähriges Bestehen. 2003 musste es Insolvenz anmelden, der Betrieb konnte aber mit einer Bürgschaft des Landes Niedersachsen und dem Sortiment des Karstadt-Konzerns vorerst aufrechterhalten werden. Im August 2005 schlossen sich die Ladentüren endgültig und die 80 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Im April 2007 wurden Gebäude und Grundstück zwangsversteigert, den Zuschlag erhielt für 2.22 Mio € die Kreissparkasse. (Quelle: buten un binnen)

Lt. Stadtchronik hat Kaufhaus Reuter bereits 2001 das Insolvenzverfahren beantragt. (Quelle: Chronik von Osterholz-Scharmbeck Bd. II, R. Meenkhoff, 2009)

Weitere Informationen zum Grundstück unter Bahnhofstr. 26-28.